2018-06-07 来源: 浏览量()

摘要:通过对全国27所高校导师与研究生的问卷调查, 对研究生与导师关系的现状进行了研究。分析结果表明:目前我国研究生导师指导制度仍以单一导师制为主体, 导师组制和双导师制得到了较高的认可;研究生与导师的关系模式也仍以传统的师徒关系模式为主, 同时科研伙伴关系也已成为一种重要的师生关系模式;研究生与导师在职业计划与想法、人生观与理想等方面有着较多的交流, 面对面交流的频率较高, 交流手段丰富;研究生广泛地参与导师科研项目并从中受益, 导师在科研中对研究生的培养多于使用;师生双方的总体满意度及各方面的满意度也比较高。与此同时, 研究生与导师关系中也存在着一些不容忽视的问题。

作者简介:周文辉, 学位与研究生教育杂志社社长, 北京100081;

作者简介:张爱秀, 北京理工大学党委组织部助理研究员, 北京100081;

作者简介:刘俊起, 学位与研究生教育杂志社编辑, 北京100081。

师生关系问题是研究生教育理论和实践中一个历久弥新的话题, 其内涵随着时代的发展而不断发展变化。近年来, 随着研究生招生规模的扩大和培养类型的变化, 研究生和导师之间关系的特殊性和复杂性也日渐凸显, 个别研究生和导师间发生矛盾的极端案例和由此引发的导师指导不力、师生关系雇佣化等方面的指责与讨论经常见诸报端, 一定程度上给我国研究生教育蒙上了一层阴影。2006年以来教育部推动实施了研究生培养机制改革, 其核心是建立以科学研究为主导的导师负责制和资助制, 更引起了不少人对研究生与导师关系进一步异化的担忧。为了摸清我国高校当前研究生和导师关系的整体状况, 有针对性地提出改进研究生与导师关系的建议, 2009年底, 学位与研究生教育杂志社成立了课题组, 邀请从事教育研究的专家围绕师生关系的若干问题编制了调查问卷, 并在全国27所高校发放问卷开展调查研究。总体调查结果如下。

一、基本情况

本次调查问卷是邀请从事教育研究的专家结合我国研究生教育师生关系的实际情况编制的, 分为导师问卷和研究生问卷, 导师问卷共25题, 研究生问卷共34题, 涉及被调查者的基本情况、师生关系现状及认知等。大部分是单项选择题, 也有少部分多项选择题和开放式问题。

调查随机选取全国各地、各层次的27所高校作为调查对象, 由各被调查高校研究生教育管理部门代为发放并回收问卷, 共回收研究生问卷2619份, 导师问卷1023份, 其中有效问卷分别为2442份和1021份。这27所院校中, 有22所“211工程”建设院校, 其中12所高校同时也是“985工程”建设院校。调查对象覆盖了全部12个学科门类, 其中工学师生最多, 研究生和导师分别占32.6%和29.1%, 导师所在学科中较多的还有理学 (15.7%) 、文学 (12.4%) 、管理学 (9.2%) 、经济学 (8.7%) , 研究生所在学科中较多的还有理学 (16.6%) 、文学 (10.9%) 、教育学 (9.8%) 、管理学 (6.4%) 。被调查研究生中男生1186人, 女生1211人, 博士研究生387人, 硕士研究生1999人 (1) 。

对调查数据采用SPSS13.0软件进行分析。主要运用了描述分析、x2检验、Spearman等级相关分析等分析手段。为方便起见, 根据不同学科研究生培养模式的特点, 将研究生分为人文学科 (含文学、历史学、哲学) 、社会科学 (含教育学、经济学、法学) 、理科 (理学) 、工科 (工学) 、其他学科 (含管理学、医学、农学、军事学) 五大类。

二、结果及分析

(一) 导师指导制度及师生关系的性质

1. 导师指导制度现状及期待

讨论研究生与导师的关系, 首先涉及研究生导师指导制度。现代研究生教育产生之后, 在很长一段时期内, 各国研究生教育采用的大都是单一导师制, 即由一名导师负责研究生的学习、研究、生活等方面的指导工作。随着研究生教育规模的扩大以及研究生教育类型的增加, 单一导师制逐渐不能适应研究生教育的需要, 又产生了双导师制、导师组制等等不同的导师指导制度。这些不同的导师指导制度适应了不同类型研究生教育的需要, 有利于研究生接受不同导师的指导, 汲取不同导师的智慧, 提高理论素养和实践能力。

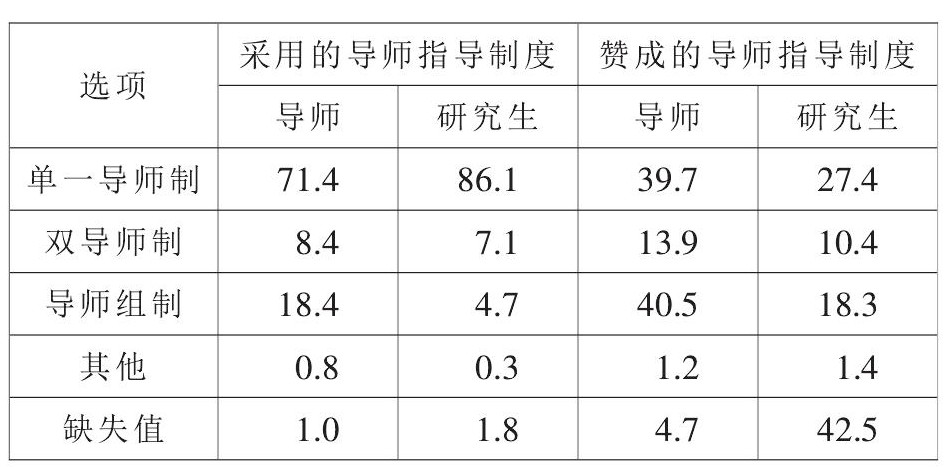

调查发现, 目前我国研究生导师指导制度仍以单一导师制为主体 (见表1) 。86.1%的研究生、71.4%的导师指出他们目前采用的是单一导师制, 8.4%的导师和7.1%的研究生采用双导师制, 18.4%的导师和4.7%的研究生采用的是导师组制。但是对于导师指导制度的倾向性的调查发现, 有更多的导师 (40.5%) 和研究生 (18.3%) 赞成导师组制, 赞成双导师制的导师和研究生的人数也多于目前采用双导师制者。这说明导师组制和双导师制虽然还没有成为我国主要的导师指导制度, 但已得到多数导师和较多的研究生的认可。同时, 需要注意的是, 有超过40%的研究生没有做出赞成何种导师指导制度的选择, 这可能是因为他们对各种导师指导制度的内涵、特征、优缺点等还没有清晰的认识, 无法作出选择。

表1 导师和研究生目前采用的和赞成的导师指导制度 下载原表

2. 对师生关系性质的认识

传统上认为, 研究生的主要任务是在导师指导下进行学习和课题研究, 因此研究生与导师的关系应该是师生、师徒、导学关系。近年来, 有不少学者指出研究生与导师在科学研究工作中不仅仅是指导与被指导的关系, 更多的时候是共同研究的关系, 二者处于平等的地位, 导师是“平等中的首席”, 因此研究生与导师的关系应该是科研伙伴关系。本次调查在一定程度上证实了这种认识。表2显示, 52.4%的研究生和44.0%的导师认为导师和研究生的关系应该是师徒关系, 有40.0%的研究生、47.9%的导师认为导师与研究生的关系应该是科研伙伴关系。同时, 在现实中研究生与导师的关系也呈现出以传统的师徒关系为主的特点。69.1%的学生指出导师与其相处时呈现的是师长的角色, 16.8%的研究生认为他们与导师的关系是科研伙伴关系, 另有10.7%的研究生认为其导师更像老板, 只有2.3%的研究生认为导师和研究生的关系是雇佣关系。

表2 研究生和导师对师生关系性质的认识单位:% 下载原表

对于目前大学里流行把自己导师称为“老板”的现象, 29.3%的学生反映私下里他们也这样称呼他们的导师, 其中人文学科比例最低, 为6.4%;社会学科也较低, 为13.9%;理科为30.2%, 工科为48.2%, 其他学科为36.3%。分析表明, 不同学科的学生称导师为老板的情况的差异非常显著 (x2=303.994, P=0.001) 。理工科与其他学科研究生更多地承担导师的课题并可以从中获取更多的报酬, 因此他们更多地称呼导师为老板。然而只有2.8%的导师喜欢这个称呼, 还有39.7%的导师对此称呼持无所谓的态度, 更多的导师 (57.0%) 则明确表示不喜欢, 0.5%的导师没有选择。这在一定程度上反映出, 传统的以导师权威为基础的师傅带徒弟的关系或导学关系, 在现实中仍是研究生与导师关系的主流, 而且也是多数导师和研究生最为赞成的师生关系模式。同时, 参与导师课题已成为研究生培养的重要途径, 科研伙伴关系也已成为一种重要的师生关系模式, 有近半数的导师和40%的研究生认为研究生与导师的关系应该首先是科研伙伴关系, 这也从一个侧面反映出科学研究在研究生教育中的地位、作用以及研究生与导师平等的科研关系模式已被广泛接受。

(二) 师生交流的内容、频率及方式

1. 师生交流的内容

不同于本科时的师生之间主要限于课堂上教与学的交往, 在研究生阶段, 导师承担了更多的责任, 与研究生在学业、思想、心理、情感、生活、就业等方面都有着更为密切和更为深入的交流, 这不仅有利于师生之间建立起牢固而深厚的师生情谊, 而且对于发现和解决研究生思想、情感、学习、生活、就业中的种种压力与困惑有着重要的意义。本次调查发现, 在研究生与导师的交往中, 除了学业问题, 交流比较多的内容依次是:职业计划和想法 (59.3%) 、人生观和理想 (38.9%) 、日常生活 (30.9%) 、情感问题 (10.6%) , 还有20.8%的研究生选择了无其他方面的交流。相比较而言, 除学业问题之外, 职业计划和想法、人生观和理想是研究生与导师沟通与探讨的主要内容。显然, 导师作为学术职业的先行者和研究生未来学术生涯的引路人, 在指导研究生学会研究的同时, 有能力也有责任对学生的职业计划和想法提出中肯的意见;同时, 较为丰富的阅历和人生体悟也使他们承担起了帮助研究生树立正确的人生观与理想的角色。而在生活问题和情感问题方面, 研究生可能更倾向于从家人或朋友处寻求帮助。

不同学科研究生在与导师交流职业计划方面差异非常显著, 人文学科和社会科学研究生更经常与导师交流职业计划和想法。人文学科有73.1%的研究生经常与导师交流, 社会科学的研究生为65.5%, 理科研究生为54.4%, 工科研究生为50.1%, 其他学科研究生为64.5% (x2=75.222, P=0.001) 。这可能与人文社会科学研究生的职业前景更宽泛和更难以确定有关。

不同性别的研究生在与导师交流职业计划方面也有非常显著的差异, 女生比男生与导师有更多的交流。57.0%的男生经常与导师交流职业计划, 女生该比例为62.7% (x2=8.058, P=0.005) 。这可能是因为一般女性比男性更乐于、善于与他人进行交流和沟通, 另外也可能与就业和职业发展过程中, 女生往往遇到更多的歧视和困难有关系。

不同层次研究生在与导师交流职业计划以及人生观和理想等方面有显著差异。相对于博士生来说, 硕士生与导师交流职业计划和想法更多一些。61.2%的硕士生经常与导师交流, 博士生该比例为53.2% (x2=8.489, P=0.004) 。同时, 硕士生也比博士生更经常与导师交流人生观和理想。41.0%的硕士生经常与导师交流, 博士生该比例为31.3% (x2=12.510, P=0.001) 。这可能缘于博士研究生年龄与人生阅历更为丰富, 同时有工作经历的比例也比硕士生更高, 总体上看他们的人生观与理想更为定型, 有着更为明确的职业前景和计划。

2. 师生交流的频率

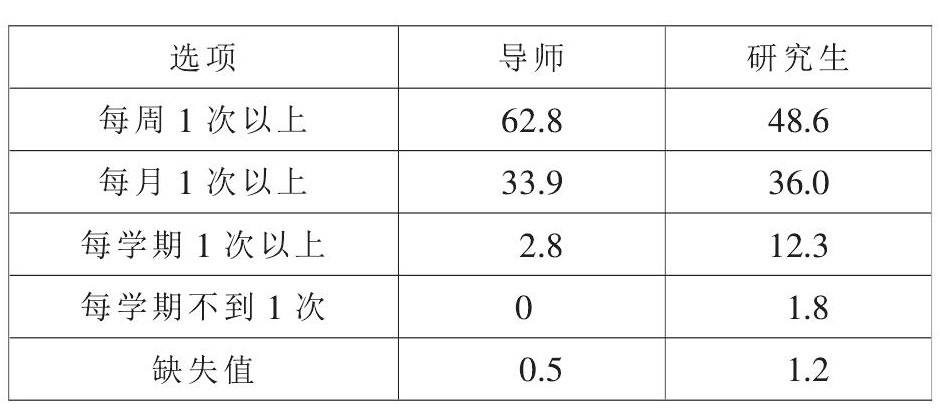

导师是否把主要精力放在研究生培养上, 能否经常与研究生进行面对面的交流, 对研究生指导质量以及师生关系有着重要的影响。不少学者担忧, 近年来我国研究生规模不断扩大, 而导师队伍建设相对滞后, 客观上造成了生师比的扩大及研究生与导师见面机会的减少;另一方面, 由于部分研究生导师参与横向课题研究或参加社会活动较多, 也会在一定程度上影响与研究生面对面交流的频率和质量, 甚至有些导师连自己所带研究生的名字都叫不上来。这不仅会影响导师个人的研究生培养质量, 也对我国研究生教育的整体声誉造成了一定的损害。现实情况究竟如何呢?本研究发现, 近半数的研究生与导师面对面交流的频率能达到每周1次以上, 每月1次以上的占36.0%, 每学期1次以上的有12.3%, 选择与导师面对面交流每学期不到1次的研究生只占1.8% (见表3) 。同时, 有82.1%导师指出自己基本能做到把主要精力放在指导研究生上, 表示“很困难”的占16.6%, 表示“根本做不到”的占1.1% (而经过分析发现, 导师能否把主要精力放在指导研究生上与导师是否兼有行政职务没有显著相关) 。这表明我国研究生导师与研究生的交流频率还是比较令人满意的, 但也有少数导师由于种种原因不能把主要精力放在培养研究生上, 导师在指导研究生上的时间和精力投入不足问题仍然需要认真对待。

表3 导师与研究生面对面交流频率 下载原表

分析表明, 不同学科研究生与导师见面频率的差异非常显著。理科、工科研究生比人文社会科学研究生与导师见面次数更多。各学科研究生每周有1次以上和导师交流机会的比例分别为:人文学科43.2%, 社会科学45.8%, 理科59.5%, 工科49.4%, 其他48.1%;每月有1次以上和导师交流机会的比例分别为:人文学科39.8%, 社会科学38.2%, 理科31.2%, 工科36.9%, 其他35.6% (x2=31.918, P=0.001) 。这是因为理工科和其他学科研究生的科研与学习模式与人文社会科学不同。人文社会科学研究生更多地采用文献研读、实地调查等方式进行学习与研究, 图书馆、宿舍与调查地是他们学习与工作的主要场所, 而理工科和其他学科研究生要做更多的课题, 更多地在导师的实验室中进行研究, 与导师自然有更多的面对面交流的机会。

3. 师生交流的方式与手段

随着网络的普及和通讯技术的日渐发达, 导师与研究生的交流方式和手段也在不断拓展。但最常用的交流方式仍是面谈, 其次是通过电子邮件或QQ/MSN进行交流, 电话和短信也是师生间交流的重要手段 (见表4) 。

4. 师生交流的主动性

在研究生与导师交流的主动性方面, 绝大多数导师 (84.7%) 能够经常主动与学生进行交流, 选择“较少”或“很少”主动与研究生进行交流的导师只占不到1%。研究生方面, 有23.4%的研究生能够经常主动与导师交流, 选择“一般”的占50.4%, 超过1/4的研究生承认自己较少或从不主动与导师交流。这与导师问卷中的调查结果相似:有3/4的导师指出其指导的研究生大多数能够与导师主动交流, 另有1/4的导师指出其指导的研究生只有少数能经常主动与导师进行交流。

表4 导师与研究生常用的交流方式 下载原表

(三) 研究生与导师在科研工作中的关系

研究生教育是以科学研究为基础的, 研究生只有在实际的科学研究中才能学会研究。现代大学承担着人才培养、科学研究、社会服务等多重职能, 大学中的导师同时也是研究人员, 承担着大量的科研项目。研究生作为科学研究的生力军, 作为导师的助手或参与人员也承担了大量的研究工作, 在不少高校研究生还成为科研工作的主要力量。研究生参与导师的科研项目, 师生共同进行科研活动, 成为研究生教育的重要内容, 在科研活动中培养研究生的科研能力也成为培养研究生最主要的途径。教育部推动的研究生培养机制改革, 提出要建立以科学研究为主导的导师责任制, 导师有无科研课题成为不少实施培养机制改革的高校决定导师能否招收研究生和能够招收多少名研究生的重要标准。科研活动在师生交往中占有重要的地位, 在科研活动中师生关系如何, 在很大程度上决定着师生关系的总体状况。因此, 科学研究中的师生关系理所应当地成为考察研究生与导师关系的重要方面。

1. 研究生参与导师科研项目的数量

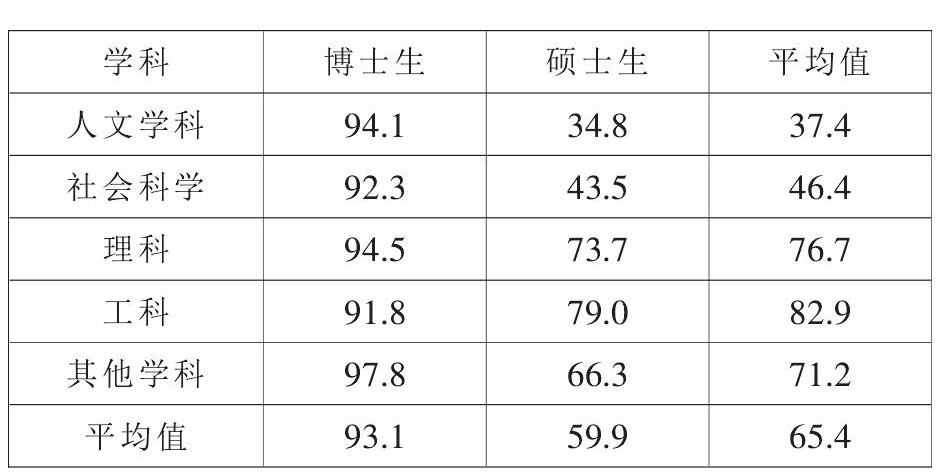

在参与本次调研的1000余名导师中, 只有2.2%的导师没有科研课题。在拥有科研项目的导师中, 大多数导师 (93.4%) 吸收研究生参与自己的课题, 其中40.2%的导师表示会吸收自己所有的研究生参与自己的课题。学生问卷调查结果也显示, 绝大多数 (94.2%) 研究生表示愿意参与导师的科研课题, 实际上有65.4%的研究生参与了导师的科研项目。研究生培养已经具备了较好的科学研究基础。由表5可以看出, 博士生参与导师课题的比例较高, 且各学科之间差别不大;而硕士生参与导师课题的比例较低, 且人文学科、社会科学硕士生参与导师课题的比例较理科、工科、其他学科明显偏低。总体上看, 工科研究生参与导师课题的比例最高, 人文学科研究生参与导师课题的比例最低。

表5 研究生参与导师课题的比例 下载原表

2. 研究生参与导师科研项目的质量

研究生参与的导师的科研项目与自己的专业方向有无关系、学术含量高低, 在很大程度上决定着研究生能否从中受益, 进而影响到研究生培养质量及研究生与导师的关系。调查发现, 研究生认为其所参与的导师课题与专业方向有密切关系的占47.0%, 认为其所参与的导师课题与专业方向有一定关系的占46.5%, 只有少数研究生 (6.3%) 反映其所参与的导师的科研项目与自己的专业方向没有关系。认为导师安排的科研任务学术含量比较高的占到68.0%, 选择“一般”的占21.4%, 选择“较低”和“很低”的占2.3%。同时, 近73.9%的研究生认为参与导师科研项目使自身的科研能力得到了比较大的提高, 选择“一般”的占16.5%, 选择“较小”或“很小”的占2.5%。以上调查结果说明, 研究生参与导师科研项目的质量还是比较令人满意的, 多数研究生能够参与到与自己专业方向有关的科研项目中并从中受益, 进而提高科学研究能力。

3. 研究生参与导师科研项目中的师生关系

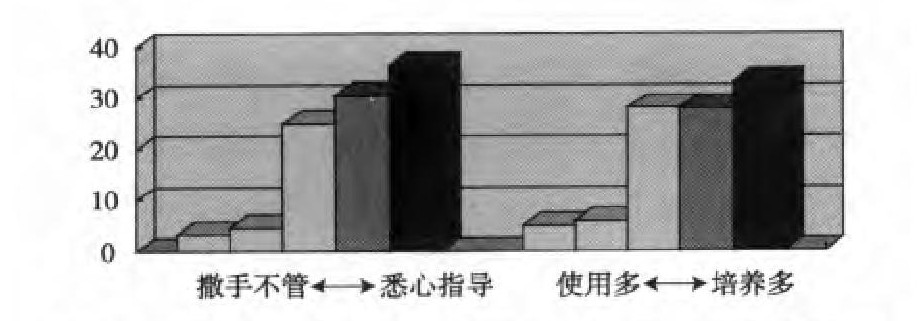

研究生适度地参与导师的科研课题, 能够训练自身的科研能力、合作精神等, 是研究生培养的重要途径。但导师的首要任务是培养人, 在共同参与科研工作的过程中应加强对研究生科研工作的指导;同时研究生的参与使不少导师得以完成其承担的科研任务, 产出大量科研成果, 因此, 导师理所应当为研究生的工作提供合适的报酬, 并根据研究生的参与情况给予科研成果的署名权。但现实中, 只给研究生分派繁重的科研任务却疏于指导, 没有提供相应的报酬或只提供很少的报酬, 忽视研究生的署名权或将研究生的科研成果据为己有的情况也屡见不鲜并引发了不少研究生的不满和抱怨, 在一定程度上影响了研究生与导师的关系。调查发现, 有相当一部分研究生反映参与导师课题任务的负担很重 (6.0%) 或较重 (34.2%) 。另一方面, 研究生反映导师在科研工作中对自己的培养与指导明显多于使用或撒手不管的情况 (图1) 。这说明尽管部分导师对于学生的使用多于培养的情况还是存在的, 但整体状况较好。有64.8%的导师能够给参与科研的学生一些劳务费或者其他形式的补贴, 但也有超过1/3的研究生没有领到任何报酬或补贴。领到报酬或补贴的研究生, 多数认为补助与付出相当 (54.4%) 或补助多于付出 (16.5%) , 但也有28.9%的研究生认为自己得到的补助少于自己在科研工作中的付出。这说明虽然近半数的研究生能够得到与自身付出相当或更多的报酬或补贴, 但也有约一半的研究生没有得到报酬或没有得到与其心理预期相当的报酬或补贴, 这种情况应该着力加以改进。

图1 导师在科研工作中对研究生的使用和指导状况 下载原图

(四) 师生关系的满意度

1. 师生关系的总体满意度

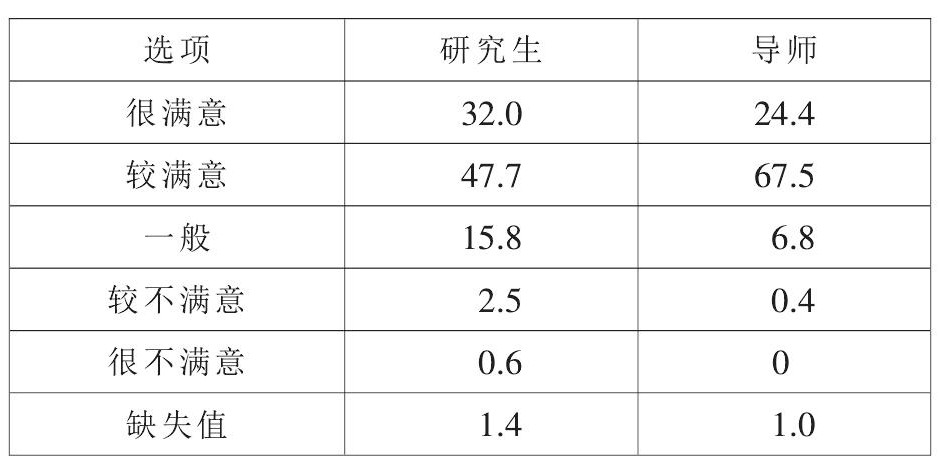

尽管研究者对研究生与导师的关系存在着种种担忧, 但本次调查发现, 我国研究生教育的主体———研究生和导师对师生关系的满意度总体上来看还是比较高的。选择对师生关系满意或很满意的研究生和导师分别达到了79.6%和91.9%, 对目前师生关系不满意的研究生和导师分别只占到了3.2% (1) 和0.4% (见表6) 。

表6 导师和研究生对师生关系的总体满意度 下载原表

不同层次和不同性别的研究生对师生关系的满意度没有显著差异。但对不同学科研究生的评价的分析表明, 工科研究生对师生关系的满意度显著低于其他学科研究生对师生关系的满意度 (x2=39.737, P=0.001) 。这可能与工科研究生承担了更多的科研任务, 与导师有着更多的接触和更多的利害冲突有关。

2. 研究生对导师学业指导的满意度

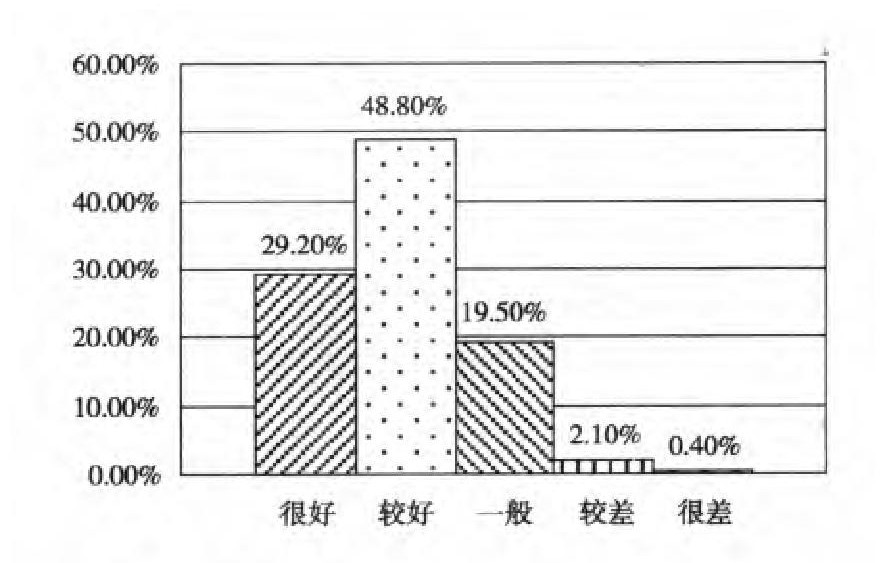

学业指导关系是师生关系中最为重要的方面。调查发现, 研究生对导师学业指导的评价还是比较高的。认为导师对自己学业指导很好的研究生占29.2%, 较好的占48.8%, 对导师学业指导评价较差、很差的研究生分别只占2.1%和0.4% (见图2) 。

相关分析发现, 研究生对导师学业指导的满意度与他们对师生关系的总体满意度之间具有显著的正相关关系 (相关系数0.626) , 这也表明学业指导的满意度在很大程度上决定了师生关系的总体满意度。

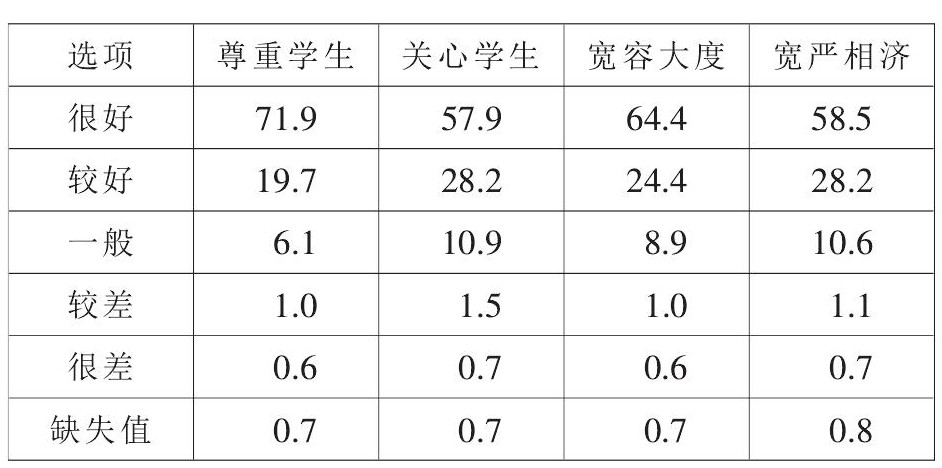

3. 研究生对导师其他方面的满意度

虽然学业指导的水平很大程度上决定了研究生对师生关系的满意度, 但在学业指导之外, 导师能否做到尊重学生的人格和观点、关心学生的思想和生活、对学生是否宽容等, 对师生关系也有着重要的影响, 甚至有时候还会成为导师和研究生能否和谐相处的关键因素。调查表明, 在尊重学生、关心学生、宽容大度、宽严相济四个方面, 研究生认为自己导师做得很好或较好的比例分别达到了91.6%、86.2%、88.8%、86.7%。这说明绝大多数导师能够在学业指导之外较好地处理与学生的关系 (见表7) 。

图2 学生对导师对自己学业指导的满意度 下载原图

表7 研究生对导师在四个方面表现的评价 下载原表

4. 导师对学生各方面表现的满意度

毋庸置疑, 学生自身素质是影响师生关系的重要因素。我们就研究生的基本素质对导师进行了调查, 发现导师虽对师生关系满意度较高, 但是对于所指导的大部分研究生的基本素质的评价并不理想。认为学生在治学态度、基础知识、科研能力、创新意识、道德修养、学术规范六项素质上表现很好的导师分别有23.5%、12.8%、10.2%、7.3%、33.8%、24.0% (见表8) , 评价最低的是研究生的创新意识、科研能力、基础知识, 认为研究生这三方面素质较好或很好的导师分别只有45.0%、57.6%、64.1%。这反映出研究生的基础知识、科研能力和创新意识较为欠缺。

表8 导师对所指导的大部分学生各个方面满意度评价单位:% 下载原表

(五) 影响师生关系的因素

影响师生关系的因素有很多, 大体上可以分为导师素质、学生素质、制度和环境因素三个方面。其中导师和学生素质又可分为学术素质和非学术素质。此次调查请师生在五项因素中选择至多三项其认为最重要的因素, 统计结果表明, 在上述影响师生关系的诸因素中, 导师的学术素质受到了最多的关注。59.2%的导师和46.5%的研究生选择了这一项。有39.8%的研究生选择了导师的非学术素质, 但只有29.2%导师作此选择。此外, 35.8%的导师和30.6%的研究生选择了学生的学术素质, 31.9%的导师和28.6%的研究生选择了制度和环境因素 (见表9) 。

表9 导师和研究生对影响研究生和导师关系因素的认知 下载原表

对于导师需要改善的方面, 58.5%的研究生选择了“指导方式”, 13.2%的学生选择了“学术水平”, 另有8.8%和1.7%的研究生选择了敬业精神和道德品质, 还有17.9%的学生选择了“其他”。这表明我国研究生导师的敬业精神和道德品质得到了研究生较高的认可, 但导师的“学术素质”有待提高, 需要进一步提高学术水平, 尤其需要改进研究生指导方式, 着力提高研究生指导水平。

三、初步结论

本次调研主要得到以下初步结论:

1.我国研究生导师指导制度以单一导师制为主体, 师生关系以建立在导师权威基础上的师徒关系为主, 雇佣化特征不明显

目前我国研究生导师指导制度仍以单一导师制为主体。导师组制和双导师制虽然还没有成为我国研究生教育的主要导师指导制度, 但已得到多数导师和较多研究生的认可。

我国研究生与导师的关系也仍以建立在导师权威基础上的师徒关系为主, 但科研伙伴关系也已成为一种重要的师生关系模式。随着科学研究在研究生教育中的重要性日益提高, 研究生与导师平等的科研关系模式将被更广泛地接受。师生间以经济利益为基础的雇佣关系虽然存在, 但研究生与导师关系的雇佣化特征并不明显, 也不被大多数导师和研究生接受。

2.大多数研究生导师能够把主要精力放在指导研究生上, 能够经常主动与研究生交流

我国研究生导师与研究生面对面交流的频率比较令人满意, 近半数的研究生与导师面对面交流的频率能达到每周1次以上, 但人文社会科学研究生与导师见面频率较低。大多数导师基本能做到把主要精力放在指导研究生上, 但也有少数导师在指导研究生上的时间和精力投入不足。

研究生与导师的交流方式仍以面谈为主, 互联网与电话、短信也已成为重要的师生交流手段。在研究生与导师交流的主动性方面, 大多数导师能够经常主动与研究生进行交流, 大多数研究生能够主动与导师交流, 但也有相当多的研究生与导师进行交流的主动性有待提高。

除了学业问题的指导和交流之外, 职业计划和想法、人生观和理想是研究生与导师交流的主要内容。而在生活和情感问题方面, 研究生与导师交流较少。同时, 人文和社会学科研究生、女性研究生、硕士研究生比理工科研究生、男性研究生和博士研究生在职业计划和想法方面与导师有更多的交流。同时, 在人生观与理想方面硕士生也比博士生与导师有更多的交流。

3.研究生普遍参与了导师的科研项目并从中获益

研究生参与导师课题的热情很高, 有近2/3的研究生参与了导师的科研项目。博士研究生参与导师课题的比例较高, 硕士研究生参与导师课题的比例相对较低;工科、理科、其他学科研究生的参与比例高于人文社会科学研究生。其中多数研究生能够参与到与自己专业方向有关的科研项目中并从中受益。导师在科研工作中对研究生的培养与指导明显多于使用或撒手不管的情况, 不过有差不多半数参与导师课题的研究生没有得到满意的报酬或补贴。

4.研究生与导师对师生关系的总体满意度较高

我国研究生和导师对师生关系的总体满意度较高, 但工科研究生对师生关系的满意度低于人文学科、社会科学、理科、其他学科研究生对师生关系的满意度。研究生对导师的学业指导以及在尊重学生、关心学生、宽容大度等方面的表现都有较高的评价。而导师对于所指导的大部分学生的基本素质的评价并不理想, 对研究生创新意识、科研能力、基础知识的评价尤低。

5.导师的学术素质 (学术水平、指导方式等) 是影响研究生与导师关系的最重要的因素

在影响师生关系的诸因素中, 导师的非学术素质、研究生的学术素质、研究生的非学术素质以及制度和环境因素都被部分研究生和导师认为是影响师生关系的重要因素, 但大多数的导师和近一半的研究生都认为导师的学术素质是影响师生关系的最重要的因素。研究生导师需要不断改进研究生指导方式, 着力提高研究生指导水平和质量。

注释

1 有效问卷中部分题项有一定的缺失值, 因此本文中部分统计数据与有效问卷数量稍有出入。

2 因数据位数保留问题, 故本文部分多项合并数据与表中相应分项数据之和有0.1%的误差。

来源:中国知网

责编;Gao Zhengyan