2019-05-30 浏览量()

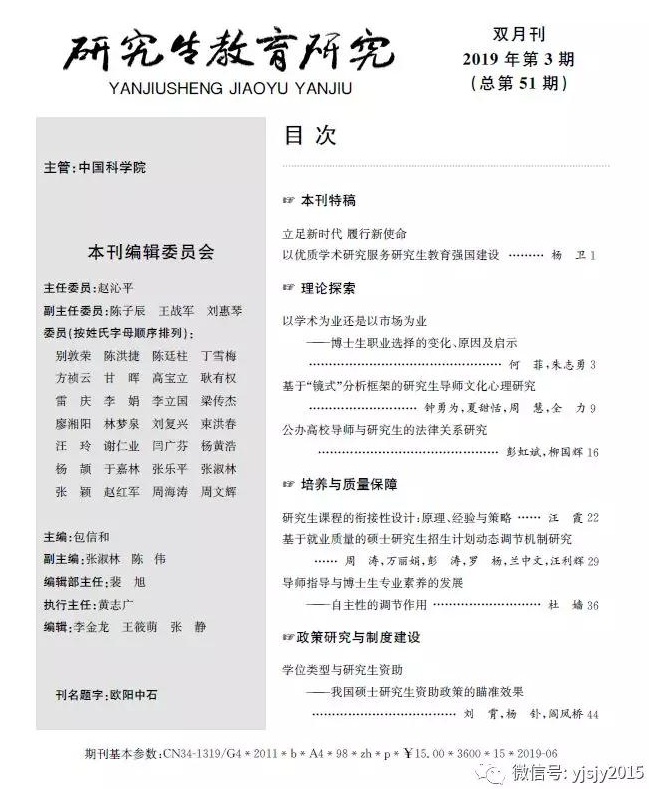

《研究生教育研究》2019年第3期内容摘要

本刊特稿

立足新时代 履行新使命 以优质学术研究服务研究生教育强国建设

作者:杨卫

摘要:研究生教育学术研究活动在新时代应肩负起何种新使命?中科院院士杨卫教授将此新使命概括为服务研究生教育强国建设。他认为,在国家高度重视研究生教育事业发展和国内研究生教育规模日益扩大的现实背景下,研究生教育发展的主要矛盾业已转化为莘莘学子要求享受优质研究生教育的美好愿望与我国研究生教育资源尚不够充分、质量尚不够优秀、体系尚不够协调之间的矛盾。面临新矛盾,研究生教育学术研究活动必须立足时代要求,急国家之所急、想国家之所想,围绕专业学位博士研究生教育、科研诚信与学术伦理、研究生教育与区域均衡发展、一流人才培育等方面问题进行深入探讨,着重研究“新时代的研究生教育”,为我国研究生教育履行“建成世界一流的研究生教育强国”和“打造研究生教育中国品牌”新使命贡献智慧方案。

理论探索

以学术为业还是以市场为业———博士生职业选择的变化、原因及启示

作者:何菲,朱志勇

作者简介:

何菲(1987-),女,广西桂林人,北京师范大学教育管理学院博士研究生。

朱志勇(1971-),男,江苏盐城人,北京师范大学教育管理学院教授。

关键词:职业选择;博士生;学术职业;非学术职业

摘要:传统而言,博士生毕业后继续从事学术工作。但是这一现象正在发生改变,博士毕业生开始谋求非学术职业,其中理工科的比例更高。这一变化的首要原因是社会对知识和人力资本的强烈需求,博士生能力提升项目与市场化的求职意愿也推动更多毕业生进入工商业界。我国博士生教育的可能走向是实行博士生教育分流机制:亲学院派保持博士生培养传统,亲市场派满足社会需求。同时,改革博士生培养方案与扩招应用型理工科博士生也是两大趋势。

基于“镜式”分析框架的研究生导师文化心理研究

作者:钟勇为,夏甜恬,周慧,全力

作者简介:

钟勇为(1975-),男,江西赣州人,江苏大学教师教育学院副教授,教育学博士。

全力(1963-),男,江苏扬州人,江苏大学副校长,教授,博士生导师,工学博士。

关键词:“镜式”分析框架;导师文化心理;双重文化纠葛;文化心理调适

摘要:基于“镜式”研究框架并借鉴性运用SCAT分析方法发现,当今研究生导师整体上呈现守身行道与道德风险的矛盾交织———既彰显有一定的研究生培养质量保障与自律意识,又不同程度显露出“搭便车”“随大流”的心理与行为,突出体现在培养实践中精力投入的投机主义、具体举措的底线主义和总体定位的混世主义。正是由于社会文化的大肆搅局、研究生导师的欲拒还迎以及高校制度的推波助澜,才招致研究生导师文化心理呈现双重文化纠葛。研究生导师的主流文化心理可归结为混世情结与底线意识杂糅其中的活在当下的务实心态,这种心态不利于提升研究生培养质量。相关部门有必要通过制度建设与心理防治,对导师进行适度的文化心理调适。

公办高校导师与研究生的法律关系研究

作者:彭虹斌,柳国辉

作者简介:

彭虹斌(1970-),男,湖北洪湖市人,华南师范大学公共管理学院教育管理系教授,教育学博士,博士生导师。

柳国辉(1971-),女,湖北襄阳人,福建师范大学教育学院副教授。

关键词:契约式;师生关系;合作

摘要:中国大陆的导师兼有学术指导、生活导师双重角色。导师与培养单位之间属于聘用关系。研究生与培养单位属于“契约式教育”关系。导师受高等学校和科研院所的委托,为研究生提供教育服务。公办高校以及科研机构的研究生管理部门代为学校行使研究生管理职责。导师与研究生属于“契约式教育服务”关系。导师与研究生之间的“契约”是一种默认的契约,在所在学校的安排下,导师按要求完成指导任务,研究生听从导师的学术指导。双方成为合作伙伴,既要在心理上“一致同意”,也必须体现公平正义,双方不能侵犯对方的权利。研究生有权拒绝导师摊派正常学术研究之外的任务。

培养与质量保障

研究生课程的衔接性设计:原理、经验与策略

作者:汪霞

作者简介:

汪霞(1963-),女,江苏盐城人,南京大学课程与教学研究所所长,教授,博导。

关键词:研究生;课程设计;课程衔接

摘要:研究生课程体系设计要完整贯彻研究生培养目标和学位基本要求,保证课程体系与培养目标、学位基本要求相一致。坚持以能力培养为核心、以创新能力培养为重点,注重不同培养阶段课程设计的整合、衔接;处理好本科生、硕士生和博士生在培养目标、课程设置上的相互关系,推动本科生课程体系与研究生课程体系的整合与衔接,打破本硕博课程壁垒,建立一体化课程体系。

基于就业质量的硕士研究生招生计划动态调节机制研究

作者:周涛,万丽娟,彭涛,罗杨,兰中文,汪利辉

作者简介:

周涛(1982-),男,上海市人,电子科技大学研究生招生办公室副主任,博士。

兰中文(1963-),男,四川成都人,电子科技大学研究生院副院长,教授,博导。

关键词:硕士生;就业质量;招生计划;调节机制

摘要:研究生是国家经济社会发展和科技进步的有效支撑力量,如何能在相同招生规模下,培养出更多优秀的创新型人才,是高校研究生培养面临的重要课题。本文从硕士研究生就业的视角考察人才培养质量,通过最优化理论完成招生计划定量计算,并逐年向最优名额分配方案逼近,实现名额的动态调节。从实施效果来看,采用该方法分配招生指标,有助于优化学科结构、缓解学科间的无序竞争、强化以学生为本的培养理念,可有效调动导师积极性、提高研究生培养质量。

导师指导与博士生专业素养的发展:自主性的调节作用

作者:杜嫱

作者简介:

杜嫱(1988-),女,河北邯郸人,北京大学教育学院教育经济研究所博士研究生。

关键词:指导关系;专业素养;自主性;调节作用

摘要:博士生教育作为最高层次的高等教育,其重要性不言而喻。在博士生教育中,导师指导发挥着不可替代的作用。本文探讨导师指导与博士生自主性在其专业素养发展中的作用。通过分析全国24所高校的《高校博士生发展状况调查》数据,得到如下结论:(1)48%的博士生认为导师对自己的指导关系为“权威指导型”,52%的博士生认为属于“伙伴合作型”;(2)不同指导关系下,导师的指导行为存在显著差异;(3)导师的支持指导、博士生的自主性对博士生专业素养具有促进作用,而控制指导具有抑制作用。交互作用显示,在支持指导下,博士生的自主性更能够促进其专业素养的发展;(4)在权威指导关系下,博士生学术热情消退的比例更高,这与导师指导不利有关;(5)伙伴合作型的博士生对导师关注品行引导、关注健康方面具有较高的期待,而权威指导型的博士生对层级关系平等和不要沦为廉价劳动力具有更强烈的诉求。

政策研究与制度建设

学位类型与研究生资助———我国硕士研究生资助政策的瞄准效果

作者:刘霄,杨钋,阎凤桥

作者简介:

刘霄(1992-),男,山东东营人,北京大学教育学院博士研究生。

杨钋(1976-),女,北京人,北京大学教育学院教育经济研究所副教授。

阎凤桥(1963-),男,山西稷山人,北京大学教育学院党委书记,教育经济研究所教授。

关键词:学位类型;研究生资助;瞄准效果

摘要:结合政策文本和大规模硕士研究生调查数据,从国家整体设计、院校实践和个人获得三个层面,分析我国研究生资助在不同学位类型硕士研究生中的配置问题。研究发现,当前国家层面的研究生资助政策关注资助体系的建立,不提倡对同学历、不同学位类型的研究生给予不同的资助待遇。但在院校实践中,学术型硕士和专业学位硕士面临不同的资助条件。虽然我国研究生资助的覆盖面逐渐广泛,资助规模逐渐增大,但是不同学位类型的研究生获得资助的情况存在着明显差异。学术硕士不仅学费低于专业硕士,而且其获得总资助、赠予型资助和报酬型资助的比例和金额都比专业硕士要高。

研究生学术不端行为治理的制度构建与完善———基于985工程大学文本分析

作者:李祥,王路路

作者简介:

李祥(1981-),男,贵州遵义人,贵州师范大学教育学院教授,硕士生导师,教育学博士。

王路路(1997-),男,贵州遵义人,贵州师范大学教育学院硕士研究生。

关键词:研究生学术不端;985工程大学;制度构建

摘要:完善高校学术规范制度是治理研究生学术不端的重要环节。综合分析38所985工程大学研究生学术不端治理文本后发现,当前高校在研究生学术不端治理的制度构建上主要体现在治理依据、治理原则、治理内容、治理程序、惩治方式等五个方面,较为全面。但也存在一些共性问题,一是文本内容表述不一,认定、惩戒标准失衡;二是制度设计缺陷,主动治理意识不足;三是教化性特征不显,学生权益保障不移;四是“重处罚、轻预防”。完善研究生学术不端治理制度需强化高校主动治理意识、构建系统化治理机制、重视治理程序正义、优化惩戒实施以及改变功利性评价机制。

教学研究

为思维而教 构建研究生课程教学“金课”

作者:毛景焕

作者简介:

毛景焕(1976-),女,山东曲阜人,南京航空航天大学高等教育研究所副教授,博士。

关键词:研究生;课程教学;“金课”

摘要:课程教学作为研究生培养体系的第一模块,是学生从接受式学习向研究性、自主性学习转变的黄金期,对形成学生的研究能力和思维能力具有不可或缺的作用。目前研究生教育存在着严重的重科研、轻教学的现象,在课程教学中出现内容缺乏整体性思维,重参与、轻深度,重成果展现,轻思维交流,评价的反馈性和区分度不足等问题。研究生的培养同样需要“金课”的滋养,在课程教学中体现以需求性为导向的内容设定、整体性的问题创设、交互性的思维展示和指引性、真实性的评价反馈等特点,着重在内容重构、回归现实、思维交互展现、过程数字化等方面进行改进,以切实提升研究生的教学质量。

研究生课程互动式教学方法探析———以《国际投资学》课程为例

作者:周经,黄凯

作者简介:

周经(1982-),男,安徽舒城人,安徽财经大学国际经济贸易学院副教授,经济学博士,硕士生导师。

黄凯(1993-),男,安徽合肥人,安徽财经大学国际经济贸易硕士研究生。

关键词:互动式教学;探究体验式;案例分析;网络教学平台

摘要:师生互动在研究生课程教学中起着非常重要的作用。一般来说,根据课程的教学特点可把师生互动的途径归为讲解课、随堂练习课、复习总结课、案例分析课及课后答疑五条。本文以《国际投资学》课程为例,对每种课型中具体的师生互动方法进行研究,重点探讨讲解课中的启发式教学互动方法、随堂练习课中的即问即答互动方法、复习总结课中的探究体验式互动方法、案例教学课中的案例分析互动方法及课后答疑课中的网络教学平台互动方法,并就五种师生互动方法的应用效果进行分析总结。

“双一流”建设

论世界一流大学建设的数字化崇拜———意蕴、危害、根由及匡正

作者:林杰

作者简介:林杰(1987-),男,安徽临泉人,大连理工大学马克思主义学院博士后研究人员,助理研究员,管理学博士。

关键词:世界一流大学;大学排行榜;数字化崇拜;大学自主办学

摘要:世界一流大学建设的数字化崇拜,是指将具有丰富内涵的、有机整体的世界一流大学分解还原为理想化与抽象化的数字化指标体系,进而以此指引、考察与评价世界一流大学建设的方向、进程与质量,甚至将达到数字化指标体系的某些要求异化为世界一流大学建设目的的理念与实践。世界一流大学建设的数字化崇拜割裂了大学的有机整体性,加速了大学的同质化发展,背离了大学的育人使命。世界一流大学建设的数字化崇拜是一个复杂的问题,是过度的行政主导、畸形的绩效管理、扭曲的市场逻辑以及走偏的理论研究等多种因素共同作用的结果。在建设世界一流大学的新征程中,应厘清与探明世界一流大学的基本内涵,审视与反思世界一流大学建设的根本目的,探索与构建世界一流大学建设的中国道路,如此才能走出世界一流大学建设数字化崇拜的迷途。

聚集与分散:世界一流学科的分布特征研究

作者:武建鑫

作者简介:武建鑫(1985-),男,甘肃武威人,陕西科技大学教育学院副教授,管理学博士。

关键词:世界一流学科;分布特征;聚集;分散

摘要:世界一流学科在大学类型和学科类型维度上表现出明显的聚集与分散的分布特征。研究发现,世界一流学科在各类大学中的分布存在“长尾现象”,尽管有大量的世界一流学科聚集在极少数的世界一流大学中,但分散在各类极具特色的非一流大学之中的世界一流学科数量也与其大致相当。世界一流大学的学科聚集度按照自然科学、工程与技术、社会科学、生命科学与医学、人文艺术学科序列平缓递减,准一流大学和非一流大学的学科聚集度随着学科类型的变化在小范围浮动。回应当前的学科建设工作,世界一流大学建设高校应当遵循优势学科的“聚集效应”,重点构建可持续发展的学科生态系统,提升学科建设效率。世界一流学科建设高校需要重新审视其办学定位,基于优势学科整合相关支撑学科,建立具有一定知识广度和深度的学科组织群落。

他山之石

美国博士培养过剩防范机制的形成及对我国的启示

作者:刘怡,刘晨光

作者简介:

刘怡(1988-),女,湖北武汉人,西北工业大学管理学院博士后,讲师,教育学博士。

刘晨光(1974-),男,陕西宁强人,西北工业大学管理学院教授,博士生导师。

关键词:博士培养;供给过剩;防范机制

摘要:20世纪70年代以来,美国通过供给侧和需求侧的双重调节,有效解决并防范了博士供给过剩问题。在供给侧,通过动态调节博士招生数量、提高海外留学生比例、鼓励博士多元就业等措施,既合理控制了国内博士供给数量,又提高了博士供给与就业需求的区域、学科和职业之间的匹配程度。在需求侧,通过扩大博士后招聘数量、提升非终身教职比例,扩大了学术性岗位的需求数量和博士就业的层级弹性。建议我国通过提高博士培养的国际化程度、加强博士可迁移能力培养、扩大博士后招生规模建立博士培养过剩防范机制。

美国一流大学博士生培养过程管理:特征与启示

作者:刘亚敏,王声平,关荆晶

作者简介:

刘亚敏(1976-),女,湖北武汉人,武汉大学教育科学研究院副院长,教授,博士生导师。

王声平(1984-),男,四川大竹人,武汉大学教育科学研究院博士研究生。

关荆晶(1982-),女,湖北武汉人,武汉大学教育科学研究院博士研究生。

关键词:一流大学;博士生培养;过程管理

摘要:美国一流大学重视对博士生培养的过程管理,在招生选拔、课程设置、导师遴选、科研训练、指导方式等方面制定了严格的标准和完善的制度。借鉴美国经验,我国未来在推进博士生教育改革与发展中,应优化博士生招生制度、推进跨学科课程体系建设、探索团队指导模式、建立以博士生培养质量为核心的导师遴选标准、加强科研训练、构建博士生培养过程考核与评价机制、完善论文评审制度。

(来源:《研究生教育研究》微信公众号 编辑:Yu Yan)

链接:https://mp.weixin.qq.com/s/SF6_t5g_j23vHneqleb7gA